Schwingende Körper

Schwingende Körper, elektrische Wesen

Die Heuschrecke landet auf einer weichen, pinkfarbenen Insel und sieht sich kurz um. Ihre unruhigen Beine stoßen an ein biegsames, schlankes Sinneshaar, doch nichts passiert. Sie stoßen an ein anderes und noch eins und noch eins. Und plötzlich stürzt über ihr der Himmel ein. Ein zweites pinkfarbenes Kissen hat sich mit enormer Geschwindigkeit über sie gelegt. Der Auslöser war die Berührung der Sinneshaare. Die Heuschrecke findet sich jetzt in einem weichen Käfig wieder. Sie kann durch die ineinandergreifenden Zähne am Saum der beiden pinkfarbenen Kissen, die sich geschlossen haben, hindurchsehen, aber sie kann nicht hinaus. Sie windet sich nach Kräften, um sich zu befreien, aber vergebens. Ihr zuckender Körper stößt immer wieder an die weichen Sinneshaare im Inneren der Falle und löst damit den nächsten Vorgang aus. Die Kammer füllt sich immer mehr mit Enzymen. Bald wird die Heuschrecke bei lebendigem Leib verdaut werden. Die Venusfliegenfalle bekommt ihre Blutmahlzeit.

Die Angst vor fleischfressenden Pflanzen erscheint nur natürlich. Die Venusfliegenfalle ist berühmt dafür, wie ein Tier auszusehen, wenn sie ihre Falle schließt, die noch einen Moment zuvor offenstand wie ein bezahnter Mund. (Tatsächlich ist die Falle ein Blatt mit einem Gelenk.) Sie isst das, was man als »richtige Nahrung« bezeichnen könnte: Insekten wie Fliegen und Heuschrecken; zudem verfügt sie über die geradezu magische Fähigkeit der Pflanzen, sich von Licht zu ernähren. Durch diesen Vorgang hat das Pflanzenreich alle Zuckermoleküle erzeugt, die jemals durch unsere Körper hindurchgegangen sind, wie auch den Sauerstoff, den wir einatmen und dem wir ganz buchstäblich unser Leben verdanken. Doch eine Blutmahlzeit ist interessanter.

Obwohl die Venusfliegenfalle nur tut, was wir alle tun, nämlich essen, löst diese Szene eine gewisse delikate Beklommenheit aus. Es kam zu einem dramatischen Rollentausch. Wie konnte eine Pflanze ein Tier so fatal überlisten? Es versteht sich, dass dies auf langsamere Weise immerzu stattfindet – Pflanzen überlisten ständig Tiere und bringen Insekten dazu, sie zu schützen oder ihnen bei der Reproduktion zu helfen[1] –, aber wir Säugetiere haben, was das Timing angeht, eine eindeutige Präferenz. Wir lieben den schnellen Sieg.

Eine Blutmahlzeit ist etwas entschieden Vampirisches, Bedrohliches. In dem Film Nosferatu (1922) beobachtet der Wissenschaftler Professor Bulwer, wie eine Venusfliegenfalle eine Fliege fängt. Ihr mörderisches Maul schnappt zu, und es wird eine Parallele zur Beute des Vampirs gezogen. Allein die Vorstellung von einer fleischfressenden Pflanze stellt ein verlässliches Machtverhältnis auf den Kopf: Wir essen Pflanzen. Was wäre, wenn Pflanzen uns essen könnten?

Venusfliegenfallen sind die Stars unter den sich schnell bewegenden Pflanzen; sie tun mehrere Dinge, die Pflanzen nicht tun sollten, jedenfalls nicht in dem Narrativ, das wir über das gesamte Pflanzenreich verbreitet haben. Wir glauben beharrlich, Pflanzen seien langsam, dabei existieren wir Menschen bloß auf einer anderen Zeitebene. Uns fehlt die Geduld, ihre täglichen Bewegungen zu erkennen, etwa, wie eine junge Gurkenpflanze mehrmals täglich ihre Ranken ein- und ausrollt und sich hin- und herwiegt, was im Zeitraffer geradezu tänzerisch wirkt. Pflanzen sind ständig in Bewegung, doch in dem Moment, in dem wir sie betrachten, immer erstarrt – wobei Langsamkeit selbstverständlich relativ und abhängig von der Betrachtungsdauer ist. Ein vierzigjähriger Baum wird sehr viel größer als ein vierzigjähriger Mensch. Eine Bohnenpflanze kann in wenigen Tagen so groß werden wie ein zehnjähriges Kind. Eine Kopoubohne kann innerhalb einer Woche ein Auto überwuchern. Das ist nicht eben langsam.

Wir können aus dieser Unterstellung von Langsamkeit so aufgerüttelt werden, dass ein »empathisches Verhältnis zu Pflanzen« entsteht, von dem die Wissenschaftlerin Janet Janzen spricht – etwa durch Max Reichmanns Film Das Blumenwunder (1926), wo man im Zeitraffer sieht, wie Pflanzen ihre Ranken schwingen und mit anmutiger Geschwindigkeit ihre Blüten öffnen. Dazwischen zeigen Szenen menschliche Tänzer*innen, die sich pflanzenähnlich bewegen. Der Film nutzt Bewegungsbilder, um die Kluft zwischen Pflanze und Mensch zu überbrücken – eine Distanz, für deren Überwindung unserer Sprache die Worte fehlen.[2] Man könnte dies als eine Art Pflanzenutopie betrachten, die nahelegt, dass die Biologie konsequent ist, und zwar über die Taxa, die gesamte Rangordnung der Lebewesen hinweg – wir könnten viel mehr gemeinsam haben, als wir denken.

Doch zumeist wird diese unheimliche Resonanz, aber auch die tiefe Kluft zwischen Mensch und Pflanze im Zerrspiegel des Horrors betrachtet. Und für dieses Genre bietet sich die Venusfliegenfalle natürlich an.

Die Angst vor der empfindungsfähigen Pflanze gründet, wie alle Phobien, in der Angst vor dem Unbekannten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen europäische Intellektuelle noch immer von der Annahme aus, dass Pflanzen zutiefst inaktiv sind. Sie waren Steine, die zufällig wachsen. Die Möglichkeit, dass Pflanzen keine passiven, leblosen Organismen sind, wie die Scala Naturae nahelegt, auf der die europäische Ideologie beruhte, sondern dass sie dynamische Organismen mit eigenen Verhaltensweisen, Motivationen und Vorlieben sind, kam erst mit dem Beginn der Moderne ans Licht. Die damalige Wissenschaft entwickelte ein zunehmendes Interesse am Innenleben der Pflanzen. Charles Darwin veröffentlichte gegen Ende seines Lebens mehrere Bücher über die Verhaltensweisen und Motivationen von Pflanzen; er bemerkte, wie sie sich offenkundig absichtsvoll bewegten und wie sie in Realzeit auf alle Reize oder Hindernisse zu reagieren schienen, denen er sie aussetzte.[3] Als immer mehr »exotische« Pflanzenarten und Obstsorten aus den entlegensten Winkeln des imperialisierten Globus nach Europa importiert wurden, kamen auch erste Überlegungen zur Idee der invasiven Arten auf. Dass Organismen von anderswo in die bestehende biologische Ordnung eindringen und diese gefährden könnten, entsprach dem anschwellenden Trommelwirbel der Xenophobie auf dem Kontinent. Die Pflanze als etwas »Fremdes« oder »Andersartiges« nahm eine neue Bedeutung an.

Gleichzeitig brachte das moderne Design Räume hervor, die betont frei vom Chaos des pflanzlichen Lebens waren. Das moderne Haus verfügte über minimalistische Interieurs, die von klaren Linien geprägt und oft in Gussbeton ausgeführt waren. Es leuchtet daher ein, dass diese Innenräume, wenn überhaupt, meist nur einen einzelnen Kaktus enthielten – langsam wachsende, autarke, vertikal disziplinierte Kakteen entwickeln ganz bestimmt keine ausschweifenden Formen. Viele andere Pflanzen sind vor allem begabt darin, Beton aufzubrechen, Poren zu suchen, in die sie einwachsen können, und durch ihre Kraft Risse zu erzeugen. Pflanzen dringen in unsere gebaute Umwelt vor und durchbrechen unsere klaren Linien. Die Ranken einer bohrenden, umherwandernden, krakenartigen Pflanze sind für minimalistische Formen eine offenkundige Bedrohung.

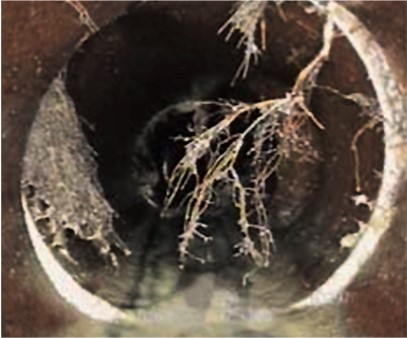

Die tägliche Invasion menschlicher Infrastrukturen durch Pflanzen ist ebenso banal wie überraschend. Sie durchdringt bis heute viele Lebensbereiche. Triebe und Wurzeln können sich quer durch den Beton bohren. Baumwurzeln können das Wasser, das durch geschlossene Leitungssysteme läuft, »hören« und aufspüren und dabei Rohre zerbrechen. Mehr als die Hälfte aller verstopften Wasserleitungen geht vermutlich auf diese Ursache zurück.[4] So gibt Deutschland schätzungsweise 28,4 Millionen Euro im Jahr aus, um durch Wurzeleinwuchs beschädigte Rohre zu reparieren.[5]

Wenn ein Haus in einer gemäßigten Klimazone nur ein oder zwei Jahre sich selbst überlassen wird, werden Pflanzen darin eindringen. Aus dem Fugenkitt zwischen den Kacheln und Dachschindeln werden grüne Schößlinge hervorsprießen. Löwenzahn und Farne werden nach und nach die Ränder der Balkonfliesen zerbröseln. Nach zehn Jahren wird das Dach eine florierende Pflanzengemeinschaft beherbergen. Nach fünfzehn Jahren besitzen Sie das Haus nicht mehr, so verfallen ist es. Es könnte abbruchreif sein. Es gehört jetzt den Pflanzen. In einem tropischen Klima, wo die Photosynthese-Rate oft höher ist, geht es noch viel schneller.

Schon eine einzige Ranke aus grünem Fleisch, die den Beton durchbricht, erweitert unsere Vorstellung von Pflanzen als sessil, zerquetschbar und unbeweglich. Ein weiches Etwas ohne Augen oder Mund, das auf unsere starren Grenzen einen nachhaltigen Druck ausübt, das Einzige zwischen uns und dem Dreck – das soll den Kampf gewinnen? Für einen Ordnungssinn, der versessen ist auf die Überlegenheit der menschlichen Genialität, erscheint das beunruhigend. Es kommt uns in den Sinn, dass wir in dieser Sache möglicherweise nicht federführend sind. Macht ist eine Frage der Perspektive. Vielleicht ist der Minimalismus des modernen Zeitalters also nur eine Illusion von Kontrolle, und Pflanzen sind das Korrektiv.

Dieses Korrektiv muss jedoch nicht gewaltförmig oder ein Quell des Schreckens sein. Es könnte fruchtbarer wirken, wenn es als eine Erinnerung daherkommt, die demütig macht. Vor Kurzem habe ich das Kolosseum in Rom besichtigt. Es war mein zweiter Besuch, daher war meine Bewunderung für das Bauwerk soweit abgeklungen, dass ich auch andere, kleinere Dinge wahrnehmen konnte. Von einer gesicherten Aussichtsplattform blickte ich einige Meter hinunter in das labyrinthische Gangsystem, in dem versklavte Menschen einst unter einer längst verfallenen Hebebühne kauerten, um Käfige mit wilden Tieren und dekorative Bäume durch Falltüren auf den Boden der Arena zu hieven. Heute sind davon nur noch die Mauern der labyrinthischen Korridore erhalten. Ich stand dort mit zehn oder zwanzig anderen Tourist*innen. Es war verboten, die unter uns liegenden Konstruktionen zu betreten. Während unser Guide sprach, starrte ich auf die vielen grünen Dinge, die an den antiken Wänden hafteten. Sie hatten gegen das Betretungsverbot verstoßen, um den narbigen Kalkstein schamlos zu besiedeln. In fast jeder Pore wuchs fröhlich eine kleine Pflanze. Winzige gelbe Blüten auf zarten Stängeln ragten zwischen hellgrünen Mooskissen hervor.

Für die Pflanzen war das Kolosseum nicht mehr als ein brauchbares Substrat. Aus ihrer Perspektive sind die wenigen hunderttausend Jahre, seit denen es Menschen gibt, ebenso bedeutungslos wie die Zeugnisse ihrer Genialität. Pflanzen betreiben mindestens zwei Milliarden Jahre länger Photosynthese, als der Homo sapiens atmet.

Die Angst vor der empfindungsfähigen Pflanze ist in den Medien derzeit ein wiederkehrendes Thema. Die Wurzel dieser Angst ist, ebenso hartnäckig wie vorhersehbar, das Unbekannte. Doch es gibt eine Ebene jenseits des Unbekannten, die uns noch größeres Unbehagen bereitet: das Gefühl, dass da etwas ist, das wir zwar kennen, aber nicht benennen können. Das latente Gefühl, dass da noch mehr ist – etwas, wofür die Kultur keine Erklärung hat.

Beim Schreiben geht es oft um diese Diskrepanz: Autor*innen grenzen Gefühle, für die es keine Sprache gibt, mit Worten ein. Doch selbst ihre besten Resultate sind nur ein Symbol für etwas, das wahrer ist. Die brasilianische Schriftstellerin Clarice Lispector schrieb oft über ihren Wunsch, mit dem Schreiben endlich direkt zur Bedeutung vorzudringen, ihren Kern zu durchbohren und ein pulsierendes Herz herauszuziehen. Sie wollte »das Symbol einer Sache mit der Sache selbst« vereinen.

Vielleicht liegt der Grund für unser Unvermögen, »das Symbol einer Sache mit der Sache selbst« zu vereinen, in der Lückenhaftigkeit unserer Bedeutungssysteme: Wir verstehen noch nicht, wie die Dinge in der Welt eigentlich ineinandergreifen. Wir spüren noch nicht die Einheit des gesamten Wissens, nicht einmal der Grundlagen. Wir wissen nicht, ob Pflanzen nun auf die gleiche Weise »lebendig« sind, wie wir uns für lebendig halten – lebendig für einander und für unsere Umwelt. Wären wir eher in der Lage, der Sprache wahre Bedeutung zuzuschreiben, wenn wir es wüssten? Wenn wir die Lücken füllen könnten? Unser Verhältnis zur Welt der Natur ist durchdrungen vom Gefühl eines mangelnden Verständnisses. Wir haben eine Reihe von unzusammenhängenden Fakten: Pflanzen wachsen, wir denken. Unser Wissen hat etwas Ungefähres, und unser Vokabular hat etwas Unpräzises. Es versteht sich also, dass es unserer Sprache nicht gelingt, das Gefühl der Lebendigkeit, das wir in unseren Körpern spüren, und die Wirklichkeit all dessen, was wir wahrnehmen, aber nicht benennen können, tatsächlich zu vermitteln.

Aber zurück zur Venusfliegenfalle. So, wie das elektrische Licht um 1900 das moderne Leben zu verändern begann, so hat die Erforschung der biologischen Elektrizität unser Verständnis des Lebens von Mensch und Tier verändert. Wir alle werden von dieser geradezu mystischen Ingredienz belebt. Und dies gilt, wie die Wissenschaft herausfand, auch für Venusfliegenfallen.

Die Elektrizität ist eine listige Kraft. Sie ist als solche nicht lebendig, aber sie ist sehr oft das beste Lebenszeichen. Sie ist eine Stellvertreterin der Lebendigkeit – oder vielleicht ist sie die Lebendigkeit selbst. Elektrizität ist an jedem Aspekt unseres Lebens beteiligt. Sie bedingt unsere Fähigkeit, uns zu bewegen, zu denken und zu atmen. Sie hat keinen Puls, aber der Puls hat sie; genauer gesagt, gäbe es ohne Elektrizität überhaupt keinen Puls. Wie bezeichnet man etwas, das allein nicht wirklich lebendig, aber sicher auch nicht träge ist? Die Theoretikerin Jane Bennet bezeichnet es als Schwingung (vibrancy). Das spricht mich an. Die Elektrizität hat ihre eigene Schwingung. Sie macht uns möglich.

Elektrizität macht auch Pflanzen möglich. Aus einer bestimmten Perspektive ist eine Pflanze ein Sack für Wasser – oder genauer gesagt, eine hautähnliche Zellmembran, auf die eine strömende wässrige Flüssigkeit Druck ausübt. (Was übrigens auch für Menschen gilt.) Aufgrund dieses Aufbaus sind Pflanzen ausgezeichnete elektrische Leiter. Elektrische Impulse bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Pflanzenkörper. Aber können Pflanzen diese Elektrizität so wie wir nutzen, um die Welt zu verstehen und auf sie zu reagieren? Um sich zu bewegen, zu wachsen und Botschaften an ihre Peripherie zu senden? Während im menschlichen Körper die meisten elektrischen Impulse vom Gehirn gesteuert und als Informationen dorthin zurückgesendet werden, verfügen Pflanzen nicht über ein solches Organ. Wie kann es dann sein, dass die Elektrizität auch ohne ein Gehirn Signale weitergibt und aus Inputs Bedeutungen ableitet? Wissenschaftler*innen arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Beantwortung dieser Frage. Es ist nahezu sicher, dass sie etwas vollkommen Neues entdecken werden – ein neues System, mit dem ein Lebewesen seine unzähligen Teile zu einem zusammenhängenden Ganzen organisiert, was uns von der Vorrangstellung des Gehirns, von der Menschen heute ausgehen, noch weiter wegführt.

Berühren Sie die Haut Ihrer Wange. Spüren Sie diese Berührung sowohl an Ihrem Finger als auch auf seiner Landestelle in Ihrem Gesicht. Dieses Gefühl wird durch Elektrizität vermittelt, durch eine komplizierte Kettenreaktion, die ausgehend von den Zellen auf Ihrer Fingerspitze und Ihrer Wange bis zum Gehirn und wieder zurück verläuft. Im menschlichen Körper funktioniert die Elektrizität folgendermaßen: Im Ruhezustand verfügen unsere Zellen über eine schwach negative Ladung. Im Plasma zwischen den Zellen schweben Elemente mit positiver Ladung – Sodium-, Magnesium-, Potassium- und Kalzium-Ionen. Das sind unsere Elektrolyte. Wenn Zellen berührt werden, öffnen sie in ihren Membranen Schleusen, um Ionen hindurchzulassen. Denken Sie etwa an Schleusentore in Kanälen, die das Wasser hinein- und hinausfließen lassen. Mit dem Einströmen der Ionen wechselt die Ladung der Zellen plötzlich von negativ zu positiv. Diese explosionsartige elektrische Ladungsumkehr bezeichnet man als Aktionspotenzial. Dadurch wird auch in den benachbarten Zellen der Impuls ausgelöst, die Schleusen zu öffnen und Ionen hindurchzulassen, was auch diese Zellen elektrisiert. Diese Kettenreaktion verläuft schnell und leitet mithilfe des elektrischen Stroms, der von den erregten Zellen im Finger und der Wange zum Gehirn und wieder zurückläuft, Informationen weiter. Fast alle unsere Zellen können Elektrizität erzeugen. Muskeln sind in jedem Moment, in dem sie sich zusammenziehen und entspannen, elektrisch aktiv; die Elektrizität ermöglicht ihre Bewegungen. Dasselbe gilt für die glatte Muskulatur, die unsere Blutgefäße umgibt und sich weitet und kontrahiert, damit das Blut durch den Körper fließen kann. Und auch unsere Gehirne sind selbstverständlich wunderbar elektrisch und machen uns die zarte Berührung unserer Wange bewusst, bevor wir Zeit haben, darüber nachzudenken, wie sich diese Berührung anfühlt.

Doch was passiert, wenn die Elektrizität abnimmt? Wenn man Menschen in Vollnarkose versetzt, reagieren sie nicht mehr auf Berührungen. Wenn man den Körper einer betäubten Person berührt – oder mit einem Skalpell aufschneidet –, erzeugt das nicht die gleiche Welle kleiner elektrischer Signale, die dies unter normalen Umständen auslösen würde. Die Medikamente beeinträchtigen unsere Aktionspotenziale. Und als Forscher*innen Venusfliegenfallen in Vollnarkose versetzten – indem sie diese in Glasbehälter einschlossen und der Luft darin Diethyläther zugaben –, reagierten auch die Pflanzen nicht mehr auf Berührungen. Ihre Fallen schließen sich nicht mehr, wie viele ihrer Sinneshaare auch berührt werden. Die Forscher*innen, die dieses Experiment erstmals durchführten, fanden auch heraus, dass die Fallen innerhalb von fünfzehn Minuten nach dem Ende der Ätherzufuhr wieder normal reagierten.[6]

Das Rätsel der Pflanzenelektrizität erinnert an andere Rätsel: körperliche, menschliche. Die Verschaltung unserer elektrischen Gehirne ist so verschlungen, dass sie bisher noch nie vollständig kartiert wurde. Es erinnert auch an das Rätsel des Mechanismus, durch den die Anästhesie unseren Schaltkreis erstaunlicherweise abschalten kann, ohne uns ganz auszulöschen. Wir wissen immer noch nicht, wie die Anästhesie funktioniert, aber wir wissen sehr wohl, dass sie im menschlichen Gehirn offenbar das Muster verändert, in dem die elektrischen Impulse fließen. Wenn eine Person in Vollnarkose versetzt wird, nehmen ihre Hirnströme ab, was zu einer allgemeinen Abnahme der Aktivität führt. Es scheint, dass sich der Informationsfluss verlangsamt oder ganz zum Erliegen kommt. Für manche Wissenschaftler*innen ist die Präsenz des Bewusstseins zuallererst an ihrem Gegenteil erkennbar – daran, dass man bewusstlos geschlagen werden kann.

Eine der ersten Untersuchungen zur Pflanzenelektrizität wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Biologen, Physiker, Botaniker und Science-Fiction-Autor Jagadish Chandra Bose in Kalkutta (heute Kolkata), Indien, durchgeführt. So, wie die Elektrizität begann, das moderne Interieur zu erhellen, begann Bose mit seinen Experimenten zu erhellen, wie die Elektrizität im Inneren von Körpern funktioniert. Bose ist vor allem als Pionier der Mikrowellentechnik und als einer der Erfinder des Radios bekannt. Er wurde 1858 in Kalkutta geboren, ging zum Studium nach England und veröffentlichte früh eine Abhandlung über drahtlose Übertragung in den Proceedings of the National Academy of Sciences, einer der bis heute renommiertesten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Er wurde 1917 in den Ritterstand erhoben und 1920 als Mitglied in die Royal Society gewählt. Zudem war er der erste indische Inhaber eines US-Patents. Doch Bose begeisterte sich auch für Pflanzen.

In den Jahren nach seinen bedeutenden Durchbrüchen bei der Erforschung von Mikrowellen begann Bose, mit Pflanzen zu experimentieren. Er befestigte elektrische Sonden an verschiedenen Gemüsen und behauptete, einen »Todeskrampf« in Form einer gesteigerten elektrischen Aktivität zu registrieren. Vor den Augen des Dramatikers George Bernard Shaw schloss er einen Kohlkopf an ein Spannungsmessgerät an. Als der Kohl in kochendes Wasser geworfen wurde, soll Shaw von dessen elektrischen »Zuckungen« schockiert gewesen sein. Man muss dazusagen, dass Shaw Vegetarier war.

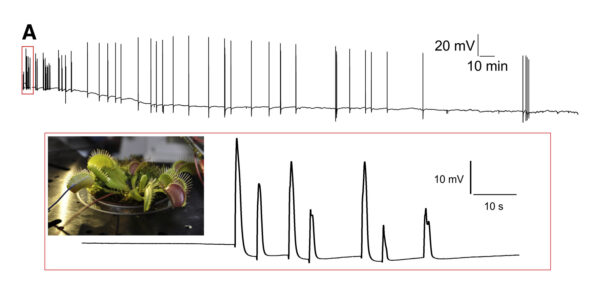

Bose fand auch heraus, dass die Venusfliegenfalle ein elektrisches Signal erzeugt, bevor sich ihre Falle schließt. Der englische Wissenschaftler John Burdon-Sanderson hatte die elektrischen Signale von Venusfliegenfallen erstmals 1873 registriert. Immer, wenn eine Fliege auf dem Fangblatt der Pflanze landete, schlug der Zeiger des Galvanometers aus. Doch Bose forschte weiter; er betrachtete die elektrische Reaktion einzelner Pflanzenzellen mit einem Messsystem aus Mikroelektroden, das er selbst entwickelt hatte – mehrere Jahre bevor Wissenschaftler*innen die ersten Mikroelektroden-Messungen einzelner Neuronen an Tieren durchführten. Er beobachtete, wie sich die elektrische Spannung in einzelnen Pflanzenzellen veränderte, wenn sie angestoßen oder anderweitig gereizt wurden und offenkundig auf Berührung reagierten. Einige Jahre später, 1928, schrieb er über »Pflanzennerven« und behauptete, dass sie sich wie Synapsen verhielten.[7] Damals wurden die ersten Erläuterungen zum Nervensystem von Tieren veröffentlicht, auch wenn der Begriff »Neuron« erst später geprägt werden sollte.

Pflanzen, entschied Bose, müssen ein Nervensystem haben. Er war überzeugt, dass ihre elektrischen Impulse für die Steuerung der meisten Pflanzenfunktionen wie Wachstum, Photosynthese, Bewegung und Reaktionen auf verschiedene Umwelteinflüsse – wie Licht, Hitze und Toxine – verantwortlich waren. »Die Ergebnisse der Untersuchungen, die ich in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren durchgeführt habe«, schrieb Bose, »beweisen die Verallgemeinerung, dass der physiologische Mechanismus der Pflanze identisch mit dem des Tieres ist«.[8]

Das ist nicht ganz zutreffend – die Zellen von Pflanzen sind anders als die von Tieren, und Pflanzen haben einfach keine Synapsen. Doch Bose bezeichnete seine Feststellungen als »Verallgemeinerung«, und wenn man wirklich verallgemeinert, hatte er offenbar Recht. Die Körper von Pflanzen und Tieren funktionieren, was die Elektrizität angeht, womöglich nach ähnlichen Grundprinzipien.

Mehr als ein Jahrhundert nach Bose entwickelt sich die Pflanzenelektrizität zu einem eigenen bedeutenden Forschungsgebiet. Die Wissenschaft greift einige frühe Untersuchungen zur Elektrizität wieder auf, diesmal jedoch mit besseren Instrumenten. Es zeigt sich, dass Pflanzen in hohem Maße elektrische Lebewesen sind; fast alles, was sie tun, wird – ähnlich wie der Herzschlag des Menschen – von messbaren elektrischen Signalen, sogenannten Aktionspotenzialen, begleitet. Pflanzen nutzen auch einige derselben Neurotransmitter wie wir, um Informationen durch ihre Körper zu leiten. Manche Forscher*innen halten diese Beweise für hinreichend, um daraus abzuleiten, dass Pflanzen Nervensysteme haben. Sie argumentieren, dass die Definition des Nervensystems erweitert werden und auch das Gefäßsystem des Pflanzenkörpers einschließen sollte, das eine elektrisch leitende Flüssigkeit enthält.[9] Wenn etwas geht wie eine Ente und quakt wie eine Ente, sollte man es vielleicht Ente nennen.

Der Fall der Venusfliegenfalle wird derzeit neu untersucht. Rainer Hedrich, Jennifer Böhm und Sönke Scherzer, Wissenschaftler*innen an der Universität Würzburg, befestigten 2016 Elektroden an Venusfliegenfallen. Auf der Oberfläche der Klappfallen sitzen mehrere flexible Haare; das Forschungsteam stellte fest, dass sich ein elektrisches Signal – ein Aktionspotenzial – durch die Zellen bewegte und auf dem Bildschirm als Aktionspotenzial deutlich erkennbar war, wenn ein Sinneshaar gereizt wurde, wie Burdon-Sanderson schon 1873 beobachtet hatte. Doch das deutsche Team ging einen Schritt weiter und fand heraus, dass Venusfliegenfallen ihre Sinneshaare nutzen, um zu zählen. Nachdem das erste Sinneshaar berührt wurde, wartet die Pflanze zwanzig Sekunden. Wenn innerhalb dieser zwanzig Sekunden ein zweites Haar berührt wird, – peng! – schnappt die Falle zu. Die Venusfliegenfalle scheint den ersten Reiz eines Sinneshaars wenigstens für kurze Zeit in ihrem Gedächtnis zu speichern und auf den nächsten zu warten. Wenn die Haare fünf Mal in schneller Folge berührt werden, beginnen Enzyme in die Falle zu fließen, und die Verdauung setzt ein. Das ist eine brillante Strategie, denn dadurch stellt die Falle sicher, dass sie sich nur über einer lebendigen, zappelnden Beute schließt und diesen Aufwand nicht etwa für ein abgefallenes Blatt betreibt. Die Haare sind also mechanosensorische Hebel: Sie lösen ein elektrisches Signal aus. Das Forschungsteam bestätigte dies, indem es den Pflanzen leichte Stromstöße versetzte, ohne dabei die Sinneshaare zu berühren. Bei zwei Stromstößen innerhalb von zwanzig Sekunden schnappte die Falle jedes Mal zu. Nach fünf Stromstößen setzte wie gewöhnlich die Verdauung ein. Dies ist das anschaulichste Beispiel für die Berührungssensibilität von Pflanzen, von dem man weiß, dass Elektrizität die Reaktion der Pflanze auslöst. Diese Entdeckung befeuert unter Botaniker*innen und Philosoph*innen Debatten darüber, was es bedeutet, dass eine Pflanze zählen kann und damit implizit auch über die Fähigkeit verfügt, sich zu erinnern.[10]

Vieles an den nervensystemartigen Signalen anderer Pflanzen (und anderer Teile der Venusfliegenfalle) gibt immer noch Rätsel auf. Wie führt ein elektrisches Signal, das an einer Stelle der Pflanze ausgelöst wurde, zu einer Veränderung an einer ganz anderen Stelle? Und wie wird dieses Signal ohne ein Gehirn in Handlung übersetzt? Das ist bislang unbekannt. Hier kommt unsere Vorstellungskraft an ihre Grenzen. Was würde es bedeuten, wenn Pflanzen eine Art Nervensystem, aber kein Gehirn hätten? Ein reaktionsfähiges Lebewesen, das nicht über ein zentrales Nervensystem verfügt, ist schwer vorstellbar. Einige Wissenschaftler*innen haben die Theorie aufgestellt, dass Pflanzen über eine Art vernetzter Intelligenz verfügen und dank eines dezentralen Verarbeitungssystems gemeinschaftlich agieren können. Hierbei handelt es sich um ein neues Forschungsgebiet, das intellektuell schwer zu fassen ist. Pflanzen nehmen bereits »den Rand des Randes, ein Gebiet absoluter Unklarheit« ein, wie der Philosoph Michael Marder schrieb.[11] Sie sind das ultimative Andere; unsere phylogenetische Entwicklung verläuft schon so lange getrennt, dass wir in evolutionärer Hinsicht enger mit Pilzen als mit Pflanzen verwandt sind. Dennoch bestehen zwischen unseren Systemen und ihren gewisse Ähnlichkeiten. Die Genialität der Evolution drückt sich in unseren Körpern ebenso wie in ihren aus.

Pflanzen haben selbstverständlich keine Gehirne oder Ohren oder Haut – jedenfalls nicht in dem für Tiere spezifischen Sinn, den diese Wörter wachrufen. Aber sie treffen Entscheidungen, hören und fühlen; daher finde ich es hilfreich, diese Wörter wie eine Art Kurzschrift zu verwenden, weil sie in unserer Vorstellung immerhin die richtigen Symbole hervorrufen. Schließlich hat unsere Sprache Grenzen. In seinem Buch Alien Phenomenology denkt der Philosoph Ian Bogost darüber nach, auf welche Weise man sich überhaupt vorstellen könnte, wie es ist, ein nicht-menschliches Ding zu sein. Natürlich können wir immer nur unsere eigenen Erfahrungen genau beschreiben und am wenigsten vielleicht die von Nicht-Menschen. »Die einzige Möglichkeit, eine Phänomenologie des Fremden in einem buchstäblichen Sinne auszuüben«, schreibt Bogost, »ist die Analogiebildung«.[12] Die Analogie, die wir zur Hand haben, sind wir selbst. Wenn wir jedoch anerkennen, wie Pflanzenkörper Informationen verarbeiten, indem wir Wörter wie »Nervensystem« verwenden, ist das vielleicht mehr als bloße Analogiebildung. Es ist vielleicht eine buchstäblichere Entscheidung: Unsere Biologien sind strukturell vielleicht gar nicht so verschieden. Womöglich haben diejenigen unter uns, die von der klassischen europäischen Ideologie geprägt sind, es einfach nur noch nicht verstanden.

Das könnte allerdings auch anders sein. Tatsächlich finden nicht alle Kulturen die Vorstellung von einer Pflanzenintelligenz so schwer verständlich. Fast alle indigenen Völker weltweit haben eine engere Beziehung zu Pflanzen und erkennen deren Empfindungsvermögen an, auch wenn es ein biologisches Rätsel darstellt. Viele Kulturen schreiben Pflanzen Personalität zu; Menschen sind nach dieser Vorstellung einfach eine andere Art von Person. Menschen-Personen und Pflanzen-Personen sind oft buchstäblich miteinander verwandt: Die Canela, eine Gruppe indigener Völker in Brasilien, beziehen Pflanzen in ihre Familienstrukturen ein.[13] Gärtner*innen sind Eltern, Bohnen und Speisekürbisse ihre Kinder. In Plants Have So Much to Give Us, All We Have to Do Is Ask, einer Sammlung traditioneller Lehren der Anishinaabe über Pflanzen, schreibt Mary Siisip Geniusz, dass die Vorrangstellung von Pflanzen für das Verständnis ihrer Gesellschaft in der Great-Lakes-Region von zentraler Bedeutung ist. Pflanzen sind die »zweiten Brüder« der Welt, die gleich nach den »älteren Brüder«-Kräften Wind, Felsen, Regen, Schnee und Donner geschaffen wurden. Das Leben der Pflanzen hängt von den älteren Brüdern ab, während die Pflanzen alles Leben unterstützen, das nach ihnen geschaffen wurde. Tiere sind die »dritten Brüder«, die von den Elementen und Pflanzen gleichermaßen abhängig sind. Die Menschheit ist der »jüngste Bruder«; Menschen sind die zuletzt erschaffenen Lebewesen. Nur Menschen brauchen alle anderen drei Brüder, um irgendwie überleben zu können. Das ist eine ziemlich gründliche Umkehrung dessen, was man denen unter uns, die vorwiegend vom europäischen Erbe geprägt sind, zu glauben gelehrt hat. »Menschen sind nicht die Herren dieser Erde«, schreibt Geniusz. »Wir sind in dieser unserer Familie die Babys. Wir sind die Schwächsten, weil wir die Abhängigsten sind.«[14]

Download PDF Schwingende Körper

- ↑ Ein Beispiel hierfür ist der Bittersüße Nachtschatten, eine mit Tomaten, Kartoffeln und Tabak verwandte Pflanzenart. Die Pflanze sondert einen zuckrigen Nektar ab, um Ameisen als Leibwächter anzulocken. Die Ameisen, die diesen klebrigen Sirup lieben, pflücken fleißig die Flohkäferlarven ab, die an den Pflanzenstängeln sitzen. Die Ameisen müssen schnell handeln, bevor die sich windenden Larven in den bittersüßen Pflanzenkörper eindringen und dort verheerende Schäden anrichten. Die Ameisen schleppen die Larven tief in ihr Nest hinein, und die Larven werden nie wieder gesehen. Siehe Tobias Lortzing u. a., »Extrafloral nectar secretion from wounds of Solanum dulcamara«, in: Nature Plants, 2, 5, 2016, S. 6–12.

- ↑ Janet Janzen, Media, Modernity and Dynamic Plants in Early 20th Century German Culture, Critical Plant Studies, Bd. 2, Leiden: Brill 2016. Online: www.brill.com/view/title/32980.

- ↑ Charles Darwin veröffentlichte 1880 The Power of Movement in Plants [dt. Das Bewegungsvermögen der Pflanzen, Stuttgart 1881]. Darin beschrieb er zahlreiche Experimente mit Pflanzenwurzeln, die er mit Unterstützung seines Sohnes Francis durchführte. Die Ergebnisse waren erstaunlich: Darwin bemerkte, dass die Wurzelspitze eines Sämlings mit einer unscheinbaren Samenhaut bedeckt ist, die als Kommandozentrale zu dienen schien. Wenn man sie berührt oder ansengt, wendet sich die Wurzel von dem verletzenden Instrument ab. Wenn man auf einer Seite der Wurzelspitze feuchte und auf der anderen Seite trockene Erde platziert, dreht sie sich in Richtung der Feuchtigkeit. Wenn man sie zwischen einem Stein und weichem Lehm platziert, wendet sie sich vom Stein ab, noch bevor sie ihn berührt hat, und orientiert sich jedes Mal durch den Lehm hindurch in die entgegengesetzte Richtung. Feuchtigkeit, Nährstoffe, Hindernisse, Gefahren: Die Wurzelspitze nimmt alle wahr, ordnet sie ein und bewegt sich entsprechend. Darwin bezeichnete sie als »Wurzelgehirn« (root-brain). Wenn man die Wurzelspitze kappt, wächst die Wurzel trotzdem weiter, aber blindlings in die gleiche Richtung wie vor dem Zeitpunkt, in dem sie gekappt wurde. Doch dann geschieht das Wunder: Die abgeschnittene Wurzelspitze regeneriert sich innerhalb weniger Tage und wächst so nach, wie sie vorher war. Eine der größten Stärken von Pflanzen ist, dass praktisch jeder abgetrennte Teil nachwachsen kann. Wenn ein Blatt nachwächst, wächst es jedoch immer anders nach, während die Wurzelspitze des Sämlings der einzige Teil einer Pflanze ist, der unverändert nachwächst.

- ↑ T. B. Randrup, E. G. McPherson, L. R. Costello, »Tree root intrusion in sewer systems: A review of extent and costs«, in: Journal of Infrastructure Systems, 7, 2001, S. 26–31. Online: www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/45998.

- ↑ Johan Östberg u. a., »Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas«, in: Urban Forestry & Urban Greening, 11, 1, 2012, S. 65–71. Online: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S161886671100094X?via%3Dihub.

- ↑ K. Yokawa u. a., »Anaesthetics stop diverse plant organ movements, affect endocytic vesicle recycling and ROS homeostasis, and block action potentials in Venus flytraps«, in: Annals of Botany, 122, 5, Oktober 2018, S. 747–756. Online: https://academic.oup.com/aob/article/122/5/747/4722571.

- ↑ Jagadish Chandra Bose und Guru Prasanna Das, »Physiological and Anatomical Investigations on Mimosa pudica« in: Proceedings of the Royal Society B, 98, 690, 1.8.1925, S. 290–312; »plant-nerve«, S. 299; »synapsoidal membranes«, S. 303. DOI: 10.1098/rspb.1925.0038.

- ↑ Jagadish Chandra Bose, The Nervous Mechanism of Plants, New York, Toronto, Mumbai, Kolkata und Madras: Longmans, Green and Co. 1926, S. ix.

- ↑ Sergio Miguel-Tomé, Rodolfo R. Llinás, »Broadening the definition of a nervous system to better understand the evolution of plants and animals«, in: Plant Signaling & Behavior, 16, 10, 2021. DOI: 10.1080/15592324.2021.1927562.

- ↑ Jennifer Böhm u. a., »The Venus Flytrap Dionaea muscipula Counts Prey-Induced Action Potentials to Induce Sodium Uptake«, in: Current Biology, 26, 3, Februar 2016, S. 286–295.

- ↑ Michael Marder, Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life, New York: Columbia University Press 2013, S. 2.

- ↑ Ian Bogost, Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing, Minneapolis: University of Minnesota Press 2012.

- ↑ Theresa L. Miller, Plant Kin: A Multispecies Ethnography in Indigenous Brazil, Austin: University of Texas Press 2019.

- ↑ Mary Siisip Geniusz, Plants Have So Much to Give Us, All We Have to Do Is Ask, Minneapolis: University of Minnesota Press 2015, S. 15.